A-2.道成寺縁起絵巻(宮子姫編) 売約済

元禄元年(1688)に制作された道成寺にまつわる霊験譚を描いた「道成寺縁起絵巻」です。

収録内容は道成寺創建にまつわる霊験譚の「宮子姫編」と創建から230年後の「安珍清姫編」の二編で、元来は一巻18m75㎝に及ぶ長大な巻物であったものを、後世に絵解きをする際の利便性から二分割したものと考えられます。

上巻は宮子姫遍に加えて安珍清姫編の一段目から四段目までは収録され、下巻は安珍清姫編の五段目から最終の十七段目までが収録されています。

尚、「宮子姫遍」と「安珍清姫編」は各々別ページにてご案内致します。

上巻 宮子姫編

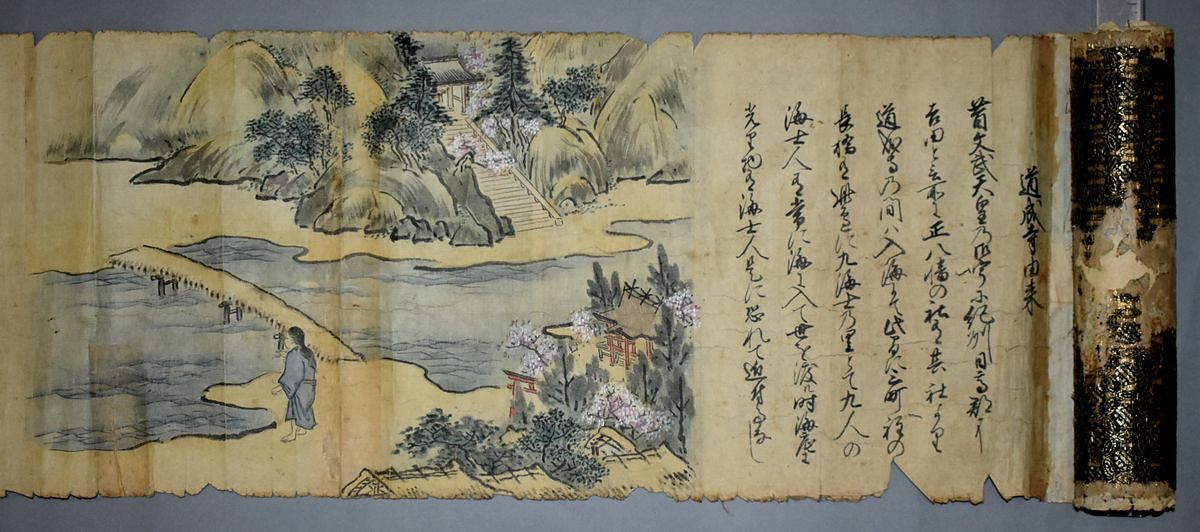

第一段

文武天皇の御代、紀州日高郡の吉田(現在の御坊市吉田)の正八幡社と道成寺の間の入海に光るものがあり、九海士の里の海士(あま)は恐れて近づく者がいない。

外題はなく内題は「道成寺由来」となっています。

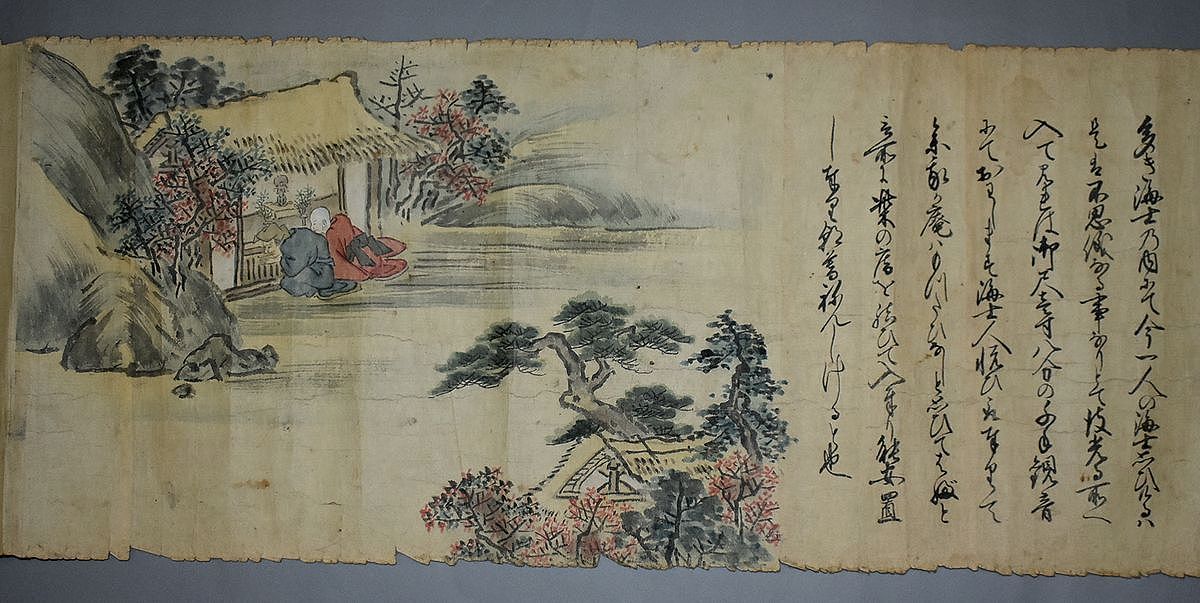

第二段

一人の海士が海の中の光る物体を拾い上げると、それは身の丈一寸八文の観音であった。海士は喜び庵をつくり、長じても髪の生えない娘と共に拝む。

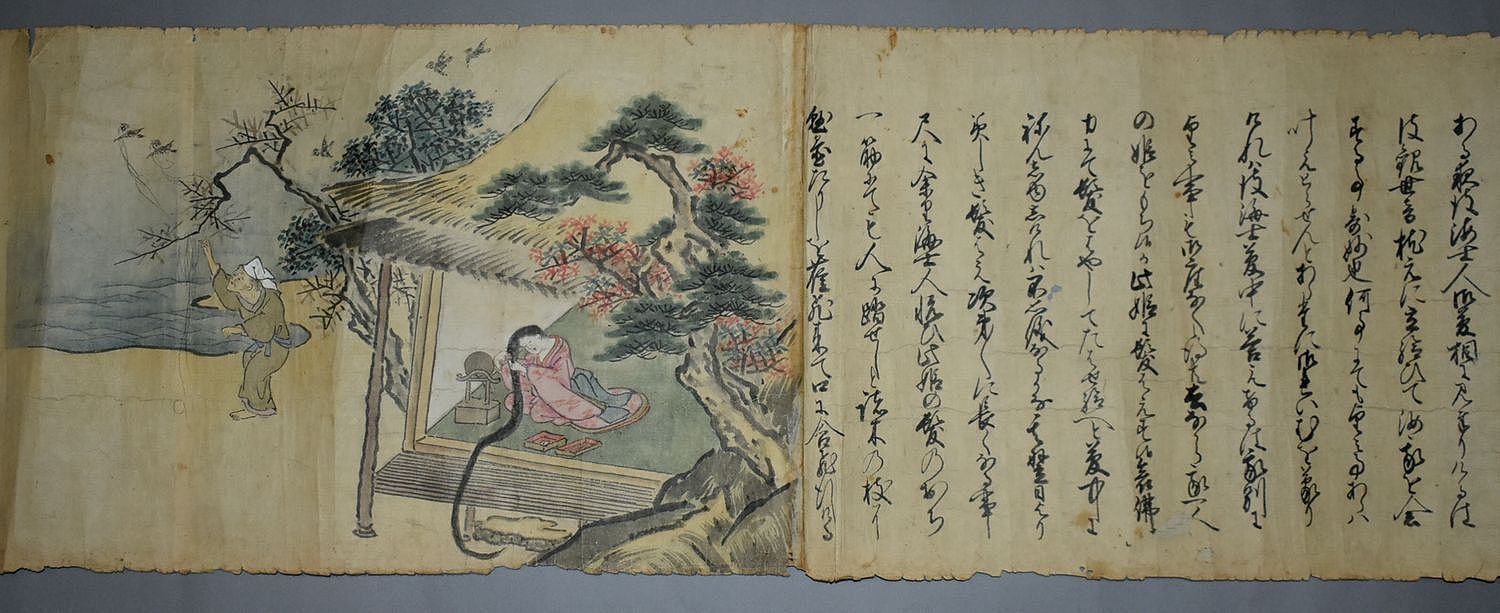

第三段

生まれつき髪のなかった娘の髪はどんどん伸びいった。ある日、枝に掛かった長い髪を二羽の雀がくわえて飛び去っていった。

(鳥はこの場面では二羽の雀ですが、一羽の燕とする場合もあるようです。)

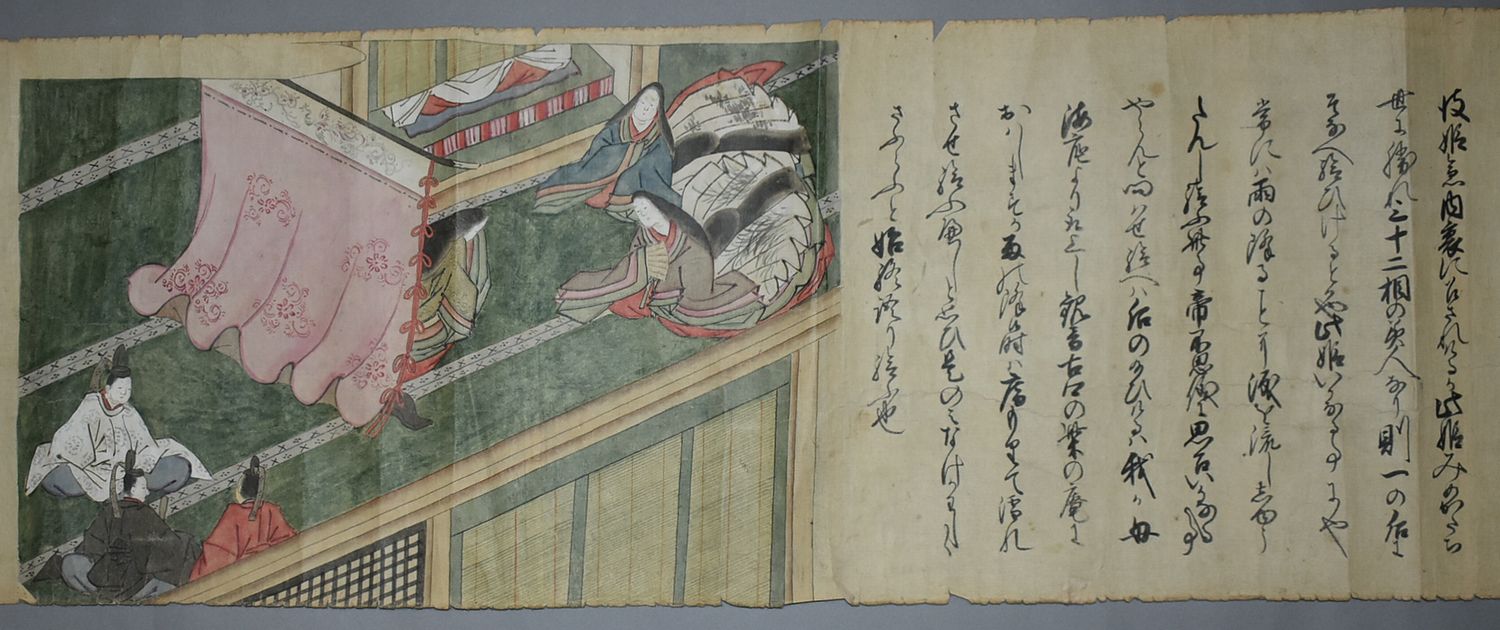

第四段

奈良の都の宮廷へ雀によって運ばれた長い髪を藤原不比等により見つけられ、時の帝から髪の持ち主を探すよう勅命が出される。

第五段

勅命を受けて髪の持ち主を探す従者の一行。

第六段

内裏に召され帝の后となる。

第七段

帝の勅命により、姫の故郷に七堂伽藍の寺を建立する。

第八段

その寺は天音山道成寺と名付けられる。善男善女が巡礼に訪れる。

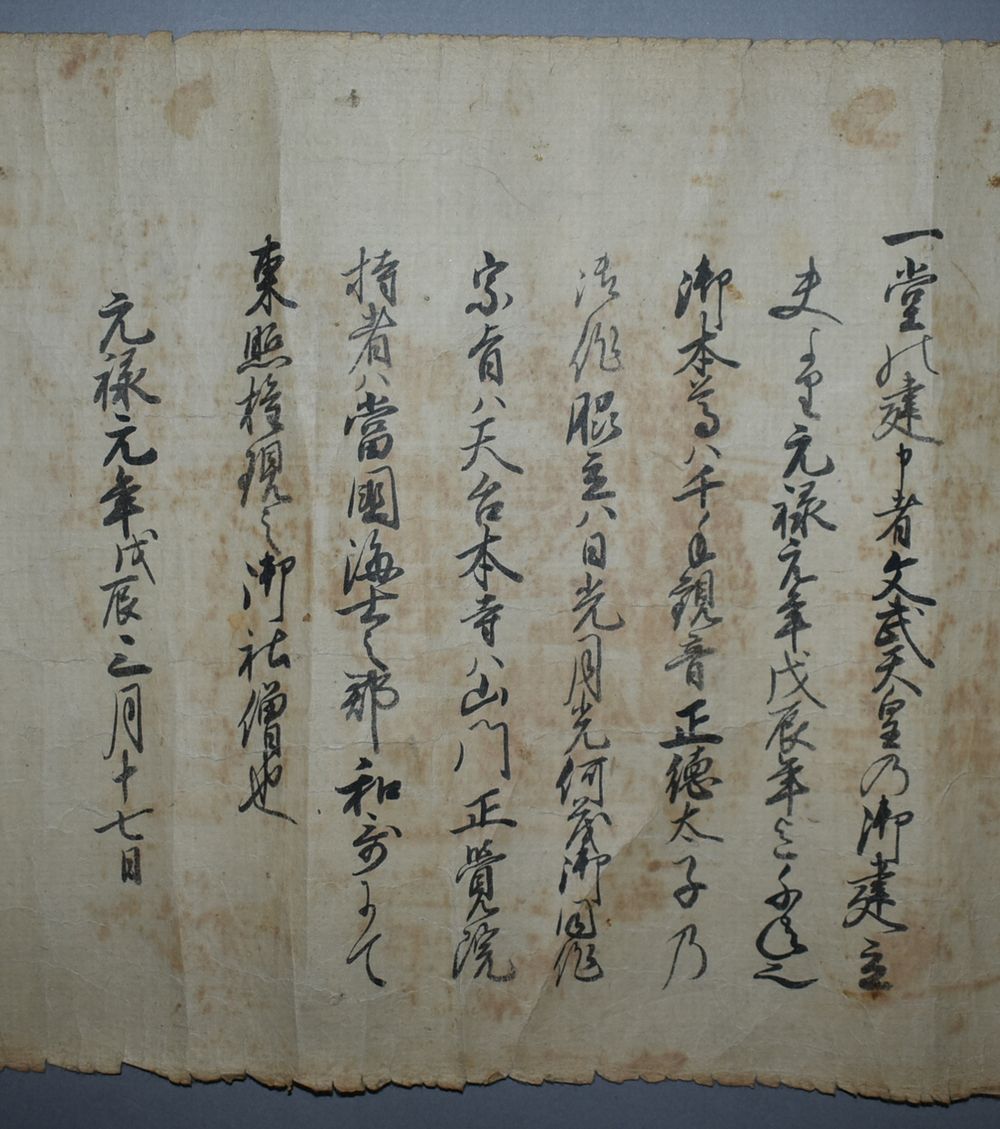

奥書

元禄元年は1688年

二巻用の箱は切断後に誂えたものと思われます。

価格はお問い合わせ願います。(上下分売不可))

サイズ 縦274㎜、宮子姫編の全長 6380㎜ ※安珍清姫の一部を含む長さは8850㎜

紙本著色、巻子、元禄元年(1688)

宮子姫編のあらすじは物語発祥の地、和歌山県御坊のHP掲載の「宮子姫物語」をご覧ください。

宮子姫の物語は「宮子姫髪長譚」、「道成寺宮子姫伝記」として伝承されていますが、絵巻として描かれたものは少なく、安珍清姫ほど世に広く知られているとは言い難いものがあります。しかし、道成寺創建の由来を伝える宮子姫の霊験譚は真の意味での道成寺縁起と言えます。

尚、最古の道成寺絵巻として知られる道成寺本(上下二巻)は安珍清姫の物語がメインで、宮子姫のくだりは下巻の冒頭に一枚の挿画とともに僅かに語られているのみです。

宮子姫の人物像に関してはこちらご覧ください。→藤原宮子

「安珍清姫編」に続く

※絵巻のコンディション等は続く安珍清姫編をご覧ください。